以太坊转错地址后能否找回资产,是许多用户最关心的问题。答案很明确:基于区块链技术的不可逆特性,一旦交易完成上链,资产几乎无法通过技术手段直接追回。这是因为以太坊网络作为去中心化系统,所有交易需经过全网节点验证并记录在公开账本中,任何个人或机构都无法单方面撤销或修改已确认的交易。唯一的例外是交易尚未被打包时,可通过提高矿工费发起替代交易抢占区块位置,但成功率极低且需极快操作。

虽然技术上无法强制找回资产,但仍有少数特殊情况存在协商可能。若误转入中心化交易所地址,可立即联系平台客服并提供交易哈希、转账金额等证明,部分交易所可能协助冻结并协商退回,但这完全取决于对方是否配合。若误转至个人钱包地址,则需主动联系接收方请求退还,但区块链的匿名性使得寻找对方身份困难,且对方无法律义务归还。市场上宣称能黑客追回的服务均为诈骗,用户需警惕二次受骗。

预防远胜于补救,转账时务必严格执行三查原则:一查地址前4位和后4位字符是否匹配,二查网络类型(如ERC-20与TRC-20不可混用),三查小额测试交易是否到账。建议使用支持地址簿功能的钱包(如MetaMask),或扫描二维码替代手动输入。对于大额转账,可启用多签钱包要求多人确认,或使用交易所的延迟到账服务预留纠错时间。

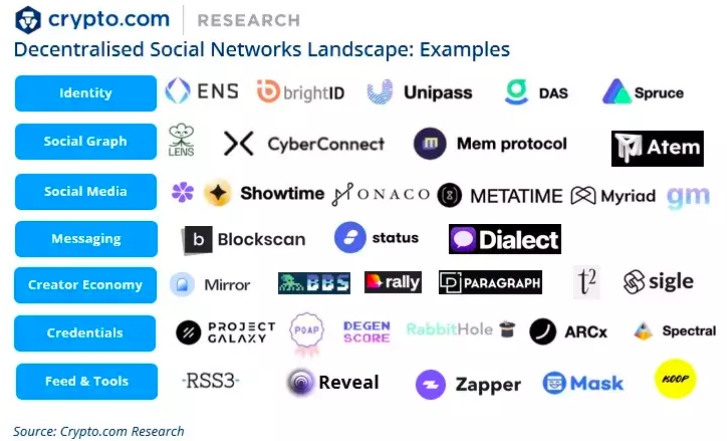

以太坊地址由42位十六进制字符组成,无校验机制,输入错误但符合格式的交易仍会被执行。近期社区曾讨论引入地址标签或智能合约拦截等改进方案,但因违背去中心化原则尚未落地。部分新兴协议如ERC-5169尝试通过交易附加备注功能传递联系信息,为误转场景提供沟通渠道,但普及度有限。用户需认清:当前所有解决方案均依赖人为善意而非协议保障。

心理层面而言,转错地址的焦虑常源于对区块链特性的认知偏差。传统金融中银行可拦截错误转账,但加密货币的核心价值正是消除中介干预。建议用户将此类事件视为去中心化教育税,初期可选择交易所内部转账降低风险,熟练后再使用自托管钱包。若已遭遇损失,可通过区块链浏览器保存交易记录作为维权凭证,但需理性接受资产可能永久无法找回的现实。